この記事は、パンデミックの打撃を一番モロに受けたであろう、音楽イベント業界に関わる全ての人たちに向けて、主催者、出演者、観客のそれぞれが、どうやってこの危機を乗り越えられるかを考察することを焦点に、書かれている。モース・フェスティヴァル(Moers Festival)のCEO ジャン・マリー・ヴァレンが主催者として、今年のレジデントでもあるキーター奏者マット・モテル(Matt Mottel)が出演者として、それから、彼らにインタビューを行った筆者が観客として、この危機を通じて学んだことを、ここに記したい。

今年50周年を祝うモース・フェスティバルが、限定数であっても観客を迎えて例年通りに2021年のフェスティバルを5月の連休に開催すると発表したのは、ドイツで最も厳しいロックダウンが敷かれていた暗い1月の空の下だった。事態の先行きは不透明で、当時はほとんどのフェスやコンサートが秋か果ては2022年の先まで延期されていた。そんな中で経済的に全く成り立たない限定したキャパシティーでの音楽イベントを企画している主催者はごく珍しく、

フェスティバル・レポート:CTM Festival 2019 (その頃、東京では…)

1月の暮れから2月頭にかけて、CTM Festival 2019がベルリンで開催された。フェスティバル会期の10日間に渡って、数々のコンサート、クラブ・イベント、展示、ワークショップ、それからトーク・イベントが詰め込まれていた。

時間帯が重なるイベントも多く、全部行くなんて到底不可能な充実ぶりである。きっと参加者ひとり一人が異なる体験を、この「冒険的な音楽のための祭典」から得たはずだ。

私自身のCTMでの冒険は、フェス期間を終えてなお、東京の地から振り返ってこの記事を書いている今日までしばらく続くことになった。CTMで触れた音楽から得た印象が、疑問を投げかけ、ひらめきにつながって、新しいアーティストやパフォーマンス・スタイルに目を開かせてくれたからだ。

DIYでシーンを作る:Multiversalのウトゥク・タビルに密着(後編)

限られた光源の中でプレイしているデュオは、チリ人テクノ・エクスペリメンタリストでテクノフェミニズムを掲げる活動家のConstanza Piña、それからノルウェーのベルゲンから来たčirnŭの2人であった。重たく分厚いインダストリアルな音がドローン的に部屋を埋め尽くし、空気が振動している。ひとしきり部屋中を震わせてデュオが演奏を終えると、機材が並ぶテーブルの周りに集まった観客が、興味深そうに機器を確認していた。

「これはラジオで、それからこれ(分厚い金属のシートにマイクが括り付けられている物体を指差しながら)は、ピックアップだ。フィードバックを集めて音を循環させているんだ」とčirnŭが説明した。

DIYでシーンを作る:Multiversalのウトゥク・タビルに密着(前編)

音楽と最新テクノロジーの関連性や可能性について考えていた最中(こちらの記事参照)、どうして我々はテクノロジーに頼り、身体拡張を試みるのか、神になりたいの?完全になりたいの?などと問うていた最中、なんともローファイでシンプルなアナログセットアップでドラムの即興ソロ演奏をしてみせるドラマーのパフォーマンスに出会った。ダイナミックで叙情的な、このフリージャズ/ノイズドラマーの演奏に、「あなたはすでに完璧!」と泣きたくなったのであった。

季節は11月の暮れ、Loopholeという名の今にも朽ち果てそうな店に到着した頃には、ベルリンの街は既に暗さに包まれていた。ノイズ関連の音で知られるこのクラブ/バーは、その廃墟寸前の見た目に反して、ベルリンアンダーグラウンドの至宝として愛され重宝されている。ブッキングポリシーは至ってオープンで、あらゆる形態の実験的な音楽やパフォーマンスを受け入れている。ある程度の音量への許容から、自然とノイズやエクストリームな実験音楽の場として知られる所以に。

Hanno Leichtmann(ハンノ・リヒトマン) のサウンド・インスタレーション:’Skin, Wood, Traps’ (2018) ビートの100年史

世界初のドラムセットが市場に登場したのは1918年のこと、それは音楽にひとつの革命を引き起こした歴史的な出来事であった。以来、アーバン・ダンス・ミュージックを席巻しながら、バスドラム、スネア、ハイハットの三位一体のコンステレーションは世界中に定着し広まった。

https://hkw.de/en/programm/projekte/2018/100_jahre_beat/100_jahre_beat_start.php

2018年は、「ドラムセット」発明から100周年という記念すべき年であった。ベルリンのHaus der Kulturen der Welt、省略してHKWという略称で親しまれている文化ホールで、2018年4月に開催された‘100 Jarhre Beat (ビートの100年史)’ というフェスティバルは、この素晴らしい楽器−ドラムセットを讃えるという趣旨で、様々なコンサート、トーク、上映会、サウンドインスタレーションが企画されていた。そこで観たインスタレーションの一つが、Hanno Leichtmann(ハンノ・リヒトマン)の‘Skin, Wood, Traps’ (2018)という作品(写真参照)。

センサリー・テクノロジーとロボット・キネティック・ミュージック:人間 vs ロボット【Eli Keszler // Mouse on Mars Dimensional People Ensemble】ライブレポート

(関連:ヤン・セントヴァーナー、モーリッツ・サイモン・ガイスト、ラシャッド・ベッカー、グレッグ・フォックス、センサリー・パーカッション、スクエアプッシャー、ブラム・シュタッドハウダー、アクトレス+ヤング・ペイント)

義手のための触覚技術の研究をしているというシッディーに出逢ったのは、フェスのために出掛けたある旅先のゲストハウスでだった。同じフェス目当てで街にやってきた年頃の近い女の子同士ということで、私達はすぐに仲良くなった。音楽好きのシッディー、サックスも吹くミュージシャンということだったが、バリバリ理系の才女。仕事は何しているの、という話から、シッディーの研究の話を聞かせてもらうことになった。手を失った人のために、触覚を持った人工皮膚の技術開発をしている研究室に在籍してそこで実験の日々だと言う。ロボット義手の技術が既に存在すること自体、知らなかった私にとっては、その義手から感覚をフィードバックさせて脳で操作するなんて、SFの世界、夢のまた夢みたいな話であった。

「念じると動くの?信じられない。」

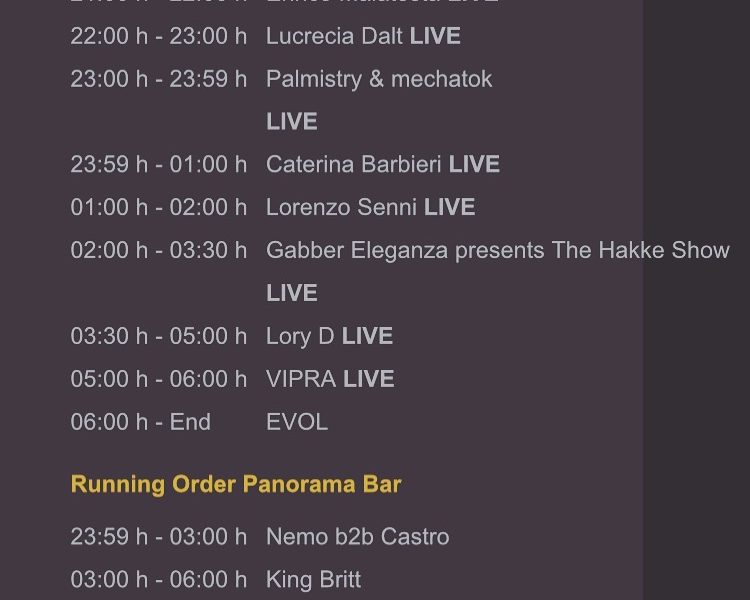

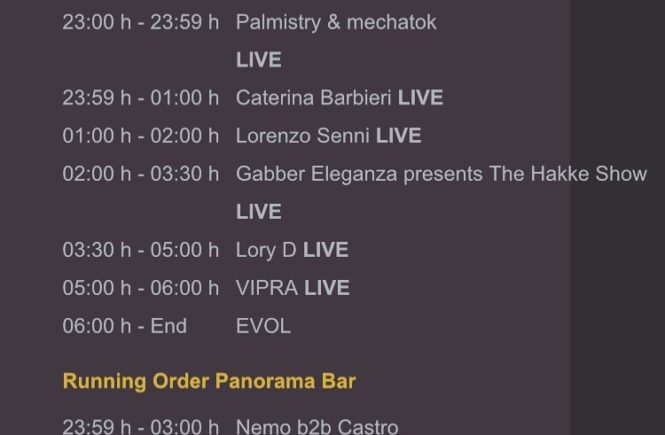

パーティー・レポート: ロレンツォ・セニ – Polymorphism 27 x PRESTO!? @ベルグハイン 2018.11.16

Lornzo Senni (ロレンツォ・セニ)がキュレーションをするということで楽しみにしていた、ベルグハインで行われるこのイベント。昨年初めて彼の音楽をヘルシンキのFlow Festivalで聴いた際、音楽体験としてちょっと忘れられない衝撃を受けたのが印象に残っていたからだ。この時、Aphex Twin(エイフェックス・ツイン)がプレイする真っ只中、裏で(いじわる)、タイムテーブルを組まれていたこのサウンドイノベーターであるが、Aphexを蹴ってまでロレンツォ・セニのステージを観に集まった観客の期待は高かった。

ライブが始まりパソコンの画面を凝視しながら、いかにもトランスっぽいアルペジオシーケンスを繰り出し始めた彼の音に、観客は私含め、ちょっと戸惑いを隠せない。だが異様に惹かれる「何か」が同時に彼の音には存在していた。始まって10分程した頃だろうか、ふと気づくとダンスフロアは踊り狂う人で溢れていた。正直何が起きているのか、よく分からなかった。そもそも、今2017年ですよ、セカンドサマーオブラヴ万歳みたいなフェスでも無いし、あの頃を懐かしむ様な年齢の客層では無い。誤解を恐れずに言うならば、なんでこの音が聴くに耐えるのだろう?と、しかしなんだか妙に踊れる、フロアから離れられない。

ちょっと聴いたところ、彼の音楽はいわゆるエピックトランスのフックに聴こえるのだ。あのキラキラとした90年代レイヴとかハッピーハードコア的なシンセの音だ。だけど聴いているうちに、展開やコンポジションがいわゆるトランスとは全く違うことに気がつく。そもそも、四つ打ちのキックが全く登場してこない。高揚する上昇感の後に来るはずのブレイクがない。その代わりに、リズムがメトリックモジュレーション(拍子の変化)なのか変拍子なのか次々と展開していき、不思議と踊れる実験音楽の様相を呈す。そして、さらにビルドアップしていくテンション。平たく言うなれば、セニの音楽は、トランスの上げて落とす予定調和の単純さを取り除き、でも同時にあの淫らな魔力を残すことに成功しているのだ。恍惚感。攻撃性。感傷。予定調和の期待を裏切ることで、いかにもトランスなシンセラインに新しい意味合いが付与され、そして挑発的なエネルギーが音に宿る。再発明といっていいだろう。音楽的そして感受的な戦略がコンポジションに感じられた。