この記事は、パンデミックの打撃を一番モロに受けたであろう、音楽イベント業界に関わる全ての人たちに向けて、主催者、出演者、観客のそれぞれが、どうやってこの危機を乗り越えられるかを考察することを焦点に、書かれている。モース・フェスティヴァル(Moers Festival)のCEO ジャン・マリー・ヴァレンが主催者として、今年のレジデントでもあるキーター奏者マット・モテル(Matt Mottel)が出演者として、それから、彼らにインタビューを行った筆者が観客として、この危機を通じて学んだことを、ここに記したい。

今年50周年を祝うモース・フェスティバルが、限定数であっても観客を迎えて例年通りに2021年のフェスティバルを5月の連休に開催すると発表したのは、ドイツで最も厳しいロックダウンが敷かれていた暗い1月の空の下だった。事態の先行きは不透明で、当時はほとんどのフェスやコンサートが秋か果ては2022年の先まで延期されていた。そんな中で経済的に全く成り立たない限定したキャパシティーでの音楽イベントを企画している主催者はごく珍しく、これは州政府やモース市にしっかりと援助を受けて開催しているモース・フェスティバルの独自の強みでもある。それなので、我々の最初の教訓は、文化支援や音楽へのファンディングのために声を挙げ、アクティヴィズムに参加して、これを勝ち取ろうという事。

また、経済的な成功とは別にして、モースは今年の5月の開催に当たって、最大500人の参加者を迎え入れて4日間のプログラムを感染数0件で終える功績を残した。この成功例に胸を撫で下ろし、チームは来年のプログラムの編成に向けて動き出している。

幸運か悪運か、この記事をまとめている最中に、私はコロナに掛かった。それも、モースと同じように今年で半世紀の開催を数える、とあるフェスティバルに参加した時にもらってきてしまった。このフェスティバルもまた、60年代後半のウッドストックに触発されて始まったもので、モースと同じく自由を志すオルタナティブな様式とか、インプロされた音楽性や、500人近い規模という点では共通しているのだが、モースをはじめ最近のコロナ規制の下で執り行われているギグとは打って変わって、コロナに関する規制やチェックは一切なし。

その代わりに、禁止されているのはお酒とドラッグ、あらゆる電化製品、神聖な火を囲むファイアーサークルの中では靴が御法度、テントやキャンピングチェアを使うことも遠慮されたし、石鹸や自然を汚すあらゆる化学製品が禁制品とされている(その代わり食事の前に、手を灰とお酢で洗う様に指示される)。

そこで知り合った人たちから後日得られた限られた情報と地元タブロイド紙に載った小さな記事から知りうる限り、私だけでなく居合わせたほとんどの人がコロナにかかったらしく、ボヘミアンな兄弟姉妹たちと美しくナチュラルに共存する対価を思い知らされることになった。それもそのはず、このフェスティバルに参加していたフラワーチルドレンやヌーディストたちの大多数はワクチン反対派、裸にマスクなんて可笑しな格好で歩き回っている人は一人も居なかったし、知らない人と抱き合ってほっぺにキスを贈りあうことに、私も次第に慣れてしまっていた。

ナチュラリストやアナキストの彼ら彼女らと、コロナにかかってしまった事についてどう対処するべきかという議論をするのは猛烈なストレスだった。だからと言って、このフェスティバルを名指しで批判することはこの記事の目的では無いので、ユートピア・フェスティバルとここでは呼ばせてもらおうと思う。そんなことよりも、この教訓を機に、逆境をどう乗り越えるべきかということを考えてみたい。

先にも述べた通り、モース・フェスティバルは今年で50周年を迎えた。それは並べて見渡せば、50枚のタイムテーブル、50組のチームの友情とコラボレーション、50回の成功と失敗の積み重ねであり、回を重ねる度にもっと自由に、どんな縛りからも解き放たれようともがく企ての歴史だった。釣り人の手から逃れんとピシャピシャと鰭打つ生きのいい魚のごとく、モースはあらゆる定義から逃れようと、もがいて来たことで良く知られている。例えば自らをジャズ・フェスティバルと名乗ることを拒んだり、フリー・ジャズやニュー・ミュージックといったジャンルに囚われる事を頑なに避けてきた。最大限に自由を志し、ステージに上がるミュージシャンの表現の幅を保証するために、彼らが用いる形容の詞は、フリー・フェスティバルか、フリー・ミュージック、あるいはフリー・インプロヴィゼーションのための音楽祭といったところだ。

フリー・ミュージック・フェスティバルといった呼称は、実はとてもしっくりくる。例年モースは、プログラムの一部を無料で開放してきたからだ。一風変わったモース・フェスティバルの音楽に、好奇の目を向ける町の通りすがりの人たちに向けて、公式に出演するバンドの中からメンバーを拾い上げて非公式のフリーセッションを公園や町の広場などで繰り広げる「モース・セッション」というのが、お決まりとなっている。前日に発表されるモース・セッションのフォーメーションは、出演者にもファンにとってもレアな機会として見ものであるし、フェスと地元を敷居の低さで繋げる一石二鳥の仕掛けだ。

加えてフリーで観れるステージとして、フェスティバル・ドーフ(ドーフはドイツ語で村という意味)と呼ばれるフード・トラックが並ぶ広場に据えられた小さなステージのプログラムは、入場券必須のホールのラインアップと引けを取らない構成となっていた。フェスティバル来場者が腹ごしらえをして、たっぷり据えられたベンチで休む横には、地元の家族連れなどが散歩がてら屋台のご飯と興味本位で気軽に耳を傾けることの出来るコンサートを楽しんでいる。モース滞在中にお世話になったAirBnBのホストも、一度もフェスティバルに行った事はないけれども、子供たちを連れてドーフの催しを訪れるのは例年楽しみにしている、と話してくれた。

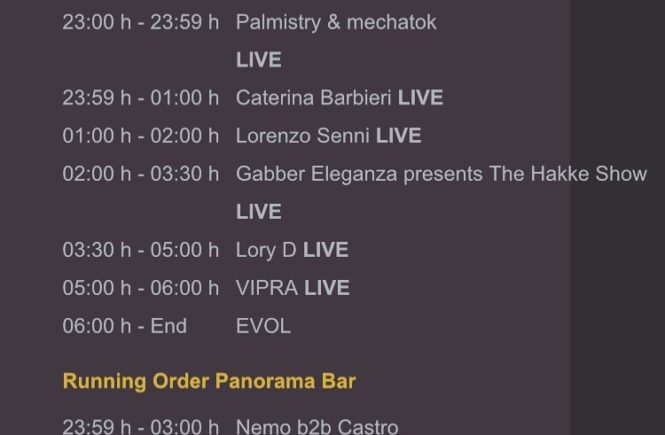

悲しいことに、2021年はパンデミックの最中ということで、フリーコンサートや屋台村などの開催は阻まれた。その代わりに、今年のモースのプログラムは、緑の丘がうねるモースのシュロス・パーク(城下公園)に設置された観客入りの野外ステージと、フランスの国営テレビ局ARTEが世界に向けて無料ストリーミングする関係者限定の屋内ホールと、二つのステージに振り分けて開催された。

grand ensemble

どちらの会場にも、参加者全員のコロナ・テストを行う簡易テストセンターが設置され、その日のテスト結果如何でリストバンドが配布される。ヨーロッパの長く暗いソーシャル・ディスタンスが徹底された冬を経て、もはやコンサートはストリーミングで見るのが音楽ファンの日常となっていた、このタイミングで、生身の観客と共にライブミュージックを味わうという体験は、それだけでグッとくるものがあった。

その時、観客の中に、どこか見知った顔のグループを見かけた。私が初めてモースを訪れた2018年に出会った、20年来のモース・ヘッズというかっこいい大人たちだった。エスプレッソ・スタンドでコーヒーを一緒に嗜んだ時に、当時の私の全然使えないドイツ語と、彼らの拙い英語でやっと理解できたのは、彼らが毎年このフェスティバルに一緒に来ているという事と、それから地元のちょっとしたジョーク、ライン川の左側がコンサバで、逆に右側が左翼的だから、僕らは幸運にもライトサイドに居ると。一緒に一服して、エスプレッソからワインに移行して、それからコンサートが始まるので行こう、と引き続きフェスティバルを楽しんだ。今年は、少し離れた丘の上で楽しそうに揺れている彼らの姿を見かけたが、わたしたちを取り持つエスプレッソ・スタンドの不在と、もはや3年も前のそんな小話を覚えてる?と話しかける勇気を与えてくれるお酒の力を借りることも出来ず、ソーシャルディスタンスを噛み締める。

厳しい規制の中、500人の観客を入れ、感染数0件で幕を閉じた2021年のモースフェスティバルから2ヶ月後、Zoom越しにフェスティバルの新しいディレクターのひとり、ジャン・マリー・ヴァレンと、キーター奏者のマット・モテル(彼は今年のフェスティバルのレジデント・インプロヴァイザーとして1年間に渡って住み込みで様々な企画に携わっている)に話を聞くことが出来た。観客を迎えての公演開催に向けて、どんな困難を乗り越えて実現に漕ぎ着けたのかという事を聞きたかった。特に、この若き新任フェスティバルCEOのジャン・マリーの活躍には、絶大な期待と尊敬を捧げたい。なぜなら、彼女は筆者がドイツに移住したばかりの頃、この国の実験音楽シーンに傾倒するきっかけとなる体験を作ってくれた、張本人だったからだ!

それは、伝説のアヴァンギャルド・フェスティバル。ハンブルグ近郊にある小さな農家で1996年から2017にかけて行われていた知る人ぞ知る音楽祭と共に育ち、フェスティバルの晩年にはオーガナイザーの役割を務めていたジャン・マリーが、今年から公式にモースを後継する新世代の大役を担うことになったと聞いた時、納得と期待に心が弾んだ。このアヴァンなフィエスタに参加した時に感じた自由の精神が、モースフェスティバルを訪れた時に感じた雰囲気と、規模は違えど、通ずるものがあったからだ。

アヴァンギャルド・フェスティバルの会場となる古い農家のある集落は、最寄りの都市ハンブルグから鈍行列車とバスを乗り継ぎ2時間ほど。モースが都市に思えるほどの辺鄙な田舎で、規模もずっと小さいのだが、自由の精神と親密な雰囲気がどちらのフェスにも相通ずる。

2013年のアヴァンギャルド・フェスティバルでプレイしていたBoNingenのカワベ・タイゲンさんに、当時の思い出を聞いてみた。「かなり前なのでどんなツアー行程だったかとかはあまり覚えてないのですが、遠かった記憶はありますね。とにかく村祭みたいな手作り感と音楽の自由さが上手く混ざり合ってて今まで体験したことのないようなフェスでとても好きでした。子供達のために消防車がきたり、みんなで風船持ちながらライブみたり。DamoさんとFaustと一緒に演奏させて貰った良い思い出です。」

この村祭りの様な雰囲気は、ジャン・マリーがまだ幼少の90年代の頃から、続いている伝統らしい。その当時のアヴァンギャルド・フェスティヴァルは、彼女の父であるFaustのジャン=エルヴェ・ペロンが仕切り、オーガナイズを行なっていた。ジャン・マリーが記憶している当時のフェスティバルは「音楽フェスというよりも、地元の子どもたちのスポーツなんかの成果発表会みたいなものだった。サッカーとか合気道の試合をやって、ダンスと音楽、アーティストの催しが交互に組まれているのだけど、型にハマった様式とか、フェスティバルはこうあるべき、という期待が一切ないの。」

期待を裏切られた時に観衆は魔法にかかるという事を彼女が学ぶことになるのは、ある年に、場所の行き違いによって、テクノ・シュラガー・パーティーに行くつもりの集団が、意気揚々とアヴァンギャルド・フェスティバルに押し寄せてしまい(シュラガーとはドイツの大衆音楽のこと)、アヴァンギャルドな演奏や羊と寝そべるパフォーマンスアートが繰り広げられている所にわけがわからずたどり着いてしまった年のことだった。「でも、終いにみんな大喜びしてるの!それから10年は、地域の語り草になってた、いい思い出よ。」

筆者がこの前衛ハプニングを訪れたのは2017年のことで、印象深かったのは、観客と出演者の垣根のないこと。と言ってもフェスティバルの半数ほどが出演者なのだけど。これはアヴァンギャルド・フェスティバルの方針のひとつ、「ノー・バックステージ」、楽屋を作らないことを貫いているためかもしれないと、ジャン・マリー。

参加者みんなが食事を共にし、一緒に寝泊まりをして、貢献できる事はなんでもする。ドイツの芸術家ヨーゼフ・ボイスが提唱した「社会彫刻」の精神を引き合いに、この前衛的祭典のモットーを彼女は説明する。社会を構成する一人ひとりが、社会という総合芸術の作家であるという信念に基づき、そこにあるもの全て、味覚や香り、触覚、人と環境、全ての構成要素を包括的にプロダクションに取り入れ、ディレクションを加えたり、それか逆に「あるがままに」受け止めること。

このトータルアートの包括性は、至るとこに見てとれた。ボランティアが作る新鮮で見た目にも美しい食事や、即席のキャンプ場と化した薔薇と緑が茂る農家の庭、テントのない参加者の寝どころにもなるスリーピングステージというアンビエントな演奏と観客の寝息が入り混じり合う空間、サブステージとなったご近所さんのご自宅、長年の参加者の中にチェスの名手が居たことから、この名手が十数人ほどを同時に相手するチェス・トーナメントも伝統となっていた。

それからアネックス・ステージという部屋では、日夜飛び入り自由のジャム・セッションが行われ、有志の学生によるインターネット・ラジオを通じて、このステージで繰り広げられていたフリー・ジャズやサイケデリックでジャンル未指定のセッションの様子が密かに世界配信されていた。

このアネックス・ステージは一言でいえば大きなリビング・ルームで、ソファーや椅子などの応接間家具がずるずると引きずり回されて、プレイするアーティストのフォーメーションと聞き手の好都合に模様替えされていたから、訪れるたびに全く違った雰囲気に変容していた。ここで、ジャズロック・バンドのGiardiniのドラマーがスティックをサックスに持ち替えてクリーミーな音色をセッションに添えていた事や、スウェーデンのサイケ・ロックバンドOctopus Rideのトランペッター(正確にはコルネット奏者)がマイク片手にエクスタティックに絨毯やその他の家具やセッション仲間と戯れ合いながら歌って、ある時点で少し恥ずかしげにしている友達に甘くハミングに加わらせることに成功する様子など、この部屋で起きていた何気ない瞬間の光景が今でも懐かしく脳裏に蘇る。

「ギグでの演奏や、そこで誰かに会ったり、一緒に演奏することは、とてもカジュアルでこそ、成立するんだ」と、このコロナのご時世の新しい常識(ニュー・ノーマル)への戸惑いをマット・モテルは語る。「若い頃にクラブに行って辟易したのが、バウンサーが色々とルールを勝手に作り上げて、列で並んでる時にタバコを吸うなとか。そういう決まり事に直面した瞬間、なんだかその場所がいきなりつまらなくなってしまう。」こんな体験をしたことは、誰にでもあるはず、セキュリティーだのなんだの権威の側からルールを敷かれ、そのルールを決める過程に自分達の意見は反映されなかったという体験だ。

モース・フェスティバルでも、厳しいセキュリティーと市から派遣された警官が健在で、鷹のような目つきで観客を監視しており、コーヒーやノンアルコール・ビールをちびちびと飲むためにマスクをちょっとでも長いこと外していると注意しに来た。腕を組んで、制服にどっしりとしたブーツ姿で仁王立ちの姿で丘の一番上から観衆を見下ろしている警官に、「お願いだから、もう少しその威圧的な雰囲気を醸すのを辞めてくれませんか」とジャン・マリーが頼みに行ったら、意外にも快く応じて場所を移動してくれたという。成功したか否かはさておき、コワモテに見えないよう努力はしてくれた。

ルールの中でも、一番残念だったのが、ホール内のコンサートが厳格に関係者オンリーでかつ入場人数の規制が敷かれていたこと。「一体感にどうしても欠ける」とマットも、同志同胞のコンサートを自由に見れないことについて嘆く。バックステージ・パスやプレス・パスというものも、もはや無く、出演者もプレスもボランティアも皆、人数制限されたホール内のコンサートを見るためには整理券をもらうしかない。番号をもらい逃したコンサートは世界配信をオンラインで見ている視聴者と同様に、ブラッド・メルドーが50メートル離れたステージで生演奏しているというのに、指をくわえてカフェテリアに設置されたスクリーンで見るしかなかった。(この不幸な境遇を共にしたことが、Embryoの可愛らしいマリャ・ブヒャートと友達になるきっかけになったりもしたのだが。)

ニュー・ノーマルの弊害のうち、マットが触れるまで、実はあまり気に留めていなかったのが、あのエスプレッソを販売していたスタンドの不在だった。モースに長年来ているというローカルのグループに出会った、あのエスプレッソ・スタンドは、私がマットと友達になった場所でもあった。確かにあのエスプレッソ・スタンドに行く度に、ニコニコしたグラサン姿のマットが居た。「あそこは僕の一番大事なハング場所だった、2ユーロ払って、Bang!カフェインを投入」して、居合わせた人と仲良くなる、と話すマット。

エスプレッソ・スタンドの重要性は、その欠如を実感して初めて浮き彫りになった。でも、ジャン・マリーはこういった何気ない仕掛けの重要性を良くわかっている人だ。「マットがエスプレッソ屋さんとか、エスプレッソ・マシンの話題を挙げてくれてとても嬉しい。なぜなら私の卒論のテーマは、社会変容の過程におけるアートの役割というもので、エスプレッソ・マシンという道具を例に人と人の垣根を越えて繋ぎ合わせる仕掛けについて書いたから。飾らないおもてなしとして、世界の各地、世代の隔てなく楽しまれているもので、誰もが参加できる。少しの小銭を持って、カウンターに行って、コーヒーを頼む。こんなに気軽に会話が始まる場所って無いし、小さなマシンを中心に人の輪が出来る。コーヒーを淹れるのにかかるちょっとした時間が丁度良い小話を取り持って、特にモースみたいに歴史のあるフェスティバルで、毎年出店しているエスプレッソ・スタンドとなれば、面白い話がいくらでも聞けるはず!」

同胞感、エスプレッソ、飛び入り参加の気ままな日々が、日常から遠のく程に、パンデミックがもたらした空白が濃厚な影を落とす。それでも、終演の幕を引いて諦める訳にはいかない。この困難を期に「仕事をなくし、鬱に陥り、舞台や文化の仕事から完全に転職してしまう人も少なく無い」とジャン・マリーは、事態の深刻さを警告する。ポスト・パンデミックの世界では、文化芸術の息が途絶えてしまっているのだろうか?

そんな悲しい事態を避けるために、モース・フェスティバルのチームは、舞台の制作に関わりそれを生業とする人々が仕事を続けてくれるように、ショーを続けることを命題にしてきた。パンデミック初期の2020年のフェスティバルも、観客を迎えることはできなかったものの、ライブストリーミング配信によってプログラムを貫き通すことで、たくさんのテクニカル・スタッフに仕事を提供することが出来た。

そして今年は、徐々に、着実に、小さな成果であるが舞台を少しずつ、また外の世界へと押し広げることに成功し、モースの城下公園に侵略侵入することに成功した。ジャン・マリー曰く「これは、ティム(・イソフォート、2017年からモース・フェスティバルの代表を務めている)が、ずっと戦ってきていることなの。諦めずに何度でも許可を申請して、街中を巻き込んでフェスティバルの会場として侵略して行くことを。」

まるで触覚の様に、それかウィルスの様に、モースの街に広がり侵攻するというメタファーについて、マットがイメージするのはヴィト・アコンチというアメリカのパフォーマンス・アーティスト/彫刻家のパブリック・アートの作風だ。街中に突如現れるアコンチの作品は、社会へのウィルスの役割を持っているそうだ。そのウィルスとは、異種の侵略者であり、「異物が現れたことで、見る人にその空間を新しい目で見直し、問い直すきっかけを作る機能を持っている」とマットは言う。50周年を記念するプロジェクトとしてモース・フェスティバルが行った、モース市内に散りばめたインタラクティブな展示は、街中をウィルスの様に侵略する試みだとマットは解釈する。

こんなご時世ではあるが、ウィルスというメタファーを恐れないで欲しい。ジャン・マリーも、このマットのメタファーに賛同し「人々を困惑させることは大切だ」と語る。「混乱して、不安で、どこか居心地の悪さに直面した瞬間に、意識が研ぎ澄まされる。ウィルスという概念によって、異種のものが混入した時に初めて、身の回りの状況を注意深く観測して、次の一手を意識的に考える事が出来る。このメンタリティーは、まさに私の父が大切にしていたことで、彼はコンサート会場の天井から何千本もの紐をぶら下げて観客を困惑させたり、ワラを撒く農機で会場内にワラを撒き散らしたり、スモークマシンで前が見えなくなるくらい濃い霧を満たしたりして、演奏も見えないし具合が悪くなるのに、そんな事をするのが好きだった。スペクタクルを作るのが目的ではなく、人々を当惑させて、足元をすくう事で、もっと深く目を開かせる事を意図していた。彼にとって、ただただ、受け身に演奏を見るという事はエンタテイメントでしかなく、それに終止符を打ちたいがためだ。全員がそこに健在で、傍観者ではなく参加者となってもらうための手段として、異物を取り込んで不穏な状況を作ること、予想を裏切ることが必要なの。」

不穏を受容し、予想を裏切り、型を破ることは、歴史の重みに縛られがちなモースの様な往年のファンの存在するフェスティバルにとっては特に重要となる。モース・フェスティバルは、こういう特色だとか、求められている音楽性を、あえて裏切って無視したいとジャン・マリー・ヴァレンとティム・イソフォートは画策している。

「この50周年という機会は、フェスティバルの過去の功績を理解して讃える好機になった。過去のアーカイヴを隅々まで掘り返して、過去50回に渡るプログラムの中身について、知りうるあらゆる情報を洗い出して、モース・フェスティバルに期待されている事をこのパンデミックの逆境の中で、出来る限り、やり尽くしたと思う。だからこそ、この周年を背にして、次の年は本当に真っ新な歴史のページをめくれるという気持ちがしている」と、なんともジャン・マリーから心強い言葉が聞けた。あのアヴァンギャルド・フェスティバルの魔法のポーションを飲んだかつての小さな少女の好奇の目が向けられている、モース・フェスティバルの未来が楽しみでならない。

このジャン・マリーとマットとの会話が、ウィルスとは何か、ニュー・ノーマルの可能性について、解釈の幅を広げてくれた気がしている。ウィルスという異物が混入した私たちの社会は、意識が研ぎ澄まされ、未来にどう立ち向かうべきか深刻に考えさせられている。大事なことが浮き彫りになって、五感の全ての重要性が増す。人と人が繋がることの尊さを実感している。

ジャン・マリー曰く「直感を大切にして、自分を守るためにはルールに従うだけでは足りないという事を忘れないこと」が大事だと、検査の徹底された小さなギグで、後日コロナにかかった彼女は言う。確かに、どこでウィルスに感染するか本当にわからない、でも注意をするかしないかによって心持ちが変わってくるのではないか。

厳しい規制の敷かれたモース・フェスティバルと、全く策のなかったユートピア・ギャザリングに参加してコロナに感染した私の個人的な体験談から言えることは、マスクをしろとか、毎日鼻の穴に棒を入れられてテスト結果を待つことの面倒は、無責任な行動から感染してしまい、うなされる罪悪感と不安に比べれば本当に僅かな不都合だということ。

ユートピア・ギャザリングでは、コロナ検査やワクチン証明の確認などの感染予防策は敷かれておらず、お酢と灰で手を洗いましょうと言う注意喚起がされたのみ。ハグやキスを交わし、みんなで輪になって食事をする、大きな家族という人類愛は確かに美しく、当初の自分の勘に逆らって、私はフェスティバルに参加してしまった。予想の範疇の危険にも関わらず、感染してしまい、何も知らない地元の人たちまで危険に晒してしまった事を、どんなに後悔したことか言葉では言い尽くせない。

ユートピアのエントランスに、テスト結果を確認する一手間がもしあったなら、この気持ちはどのくらい軽くなっていただろうか?出来ることはした、という諦めの気持ちで受け入れることが出来たのではないだろうか。「ただの悪い風邪よ」とさえずる、桃源郷に魅了されたボヘミアンは、自然の力による治癒を信じ、ユートピアまでの3時間のハイキングトレイルを歩き切ることの出来る健康な人なら心配ないと主張する。

でも、そんな言い分は、健康状態の心配な人や、自分の意思ではなく連れて来られた子供たち、このフェスティバルが切っても切れない関係として頼っている地元の村の人々を無視する、自分勝手で都合の良い解釈にしか聞こえなかった。現代社会から逃避を望む、個人主義者たちが提唱する自由な桃源郷に落胆したところで、それではどんな自由を探求しようか?あらゆる人や価値観を包括して、誰にでも門戸を開いた、発想の自由はどうだろうか。ウィルスそのものではなく、異物を混入させる、概念としてのウィルス。テストやワクチンによって、可能な安全策を講じることで、誰もが不安を感じることなく参加できる自由はどうだろうか。

まとめに。文化、音楽、フェスティバルがパンデミックを乗り越えるために必要なこととは?それは、リスクを取って未知の領域に果敢に挑戦し続けること、それからウィルスに感染すること、ただし文字通りにではなく!