Lornzo Senni (ロレンツォ・セニ)がキュレーションをするということで楽しみにしていた、ベルグハインで行われるこのイベント。昨年初めて彼の音楽をヘルシンキのFlow Festivalで聴いた際、音楽体験としてちょっと忘れられない衝撃を受けたのが印象に残っていたからだ。この時、Aphex Twin(エイフェックス・ツイン)がプレイする真っ只中、裏で(いじわる)、タイムテーブルを組まれていたこのサウンドイノベーターであるが、Aphexを蹴ってまでロレンツォ・セニのステージを観に集まった観客の期待は高かった。

ライブが始まりパソコンの画面を凝視しながら、いかにもトランスっぽいアルペジオシーケンスを繰り出し始めた彼の音に、観客は私含め、ちょっと戸惑いを隠せない。だが異様に惹かれる「何か」が同時に彼の音には存在していた。始まって10分程した頃だろうか、ふと気づくとダンスフロアは踊り狂う人で溢れていた。正直何が起きているのか、よく分からなかった。そもそも、今2017年ですよ、セカンドサマーオブラヴ万歳みたいなフェスでも無いし、あの頃を懐かしむ様な年齢の客層では無い。誤解を恐れずに言うならば、なんでこの音が聴くに耐えるのだろう?と、しかしなんだか妙に踊れる、フロアから離れられない。

ちょっと聴いたところ、彼の音楽はいわゆるエピックトランスのフックに聴こえるのだ。あのキラキラとした90年代レイヴとかハッピーハードコア的なシンセの音だ。だけど聴いているうちに、展開やコンポジションがいわゆるトランスとは全く違うことに気がつく。そもそも、四つ打ちのキックが全く登場してこない。高揚する上昇感の後に来るはずのブレイクがない。その代わりに、リズムがメトリックモジュレーション(拍子の変化)なのか変拍子なのか次々と展開していき、不思議と踊れる実験音楽の様相を呈す。そして、さらにビルドアップしていくテンション。平たく言うなれば、セニの音楽は、トランスの上げて落とす予定調和の単純さを取り除き、でも同時にあの淫らな魔力を残すことに成功しているのだ。恍惚感。攻撃性。感傷。予定調和の期待を裏切ることで、いかにもトランスなシンセラインに新しい意味合いが付与され、そして挑発的なエネルギーが音に宿る。再発明といっていいだろう。音楽的そして感受的な戦略がコンポジションに感じられた。

延々とビルドアップしていくテンション、と言うコンセプトからふと想起されたのが、今年初めに観る機会に恵まれたSun o)))のギタリストのStephen O’Malley(ステファン・オマリー)とドラマーSteve Noble(スティーヴ・ノーブル)によるSt.Francis Duoである。このデュオで、ドラマーのノーブルは、オマリーの引き伸ばされた轟音ドローンに合わせて、延々とバカテクのドラムロールを叩き続けた。ひたすらにフィルが続くかの様な、タイムレスで特定のテンポに帰結することなく、限りなくクレッシェンドし、重さを増しながらビルドし続ける轟音….

セニが音楽家としてのキャリアをハードコアバンドのドラマーとして始めたと言うことを知って、完全に納得した。その後、彼はフリージャズ系インプロバンドのドラマーとしても活躍し(このバンドはTalibam!とスプリットで過去にカセットをリリースしている)、そして音楽学を専攻した。あるインタビューで、彼は10代の青年期をガバと、そしてストレイトエッジハードコアの二つのシーンに片足ずつ置きながら、ある意味で双方のシーンのアウトサイダーとして、友人達が音楽を楽しみ嗜む様子を冷静に、そしてシラフで(ストレイトエッジとはお酒やタバコやドラッグ、それから肉などの刺激物の摂取を一切否定する主義)観察していたと話している。そして彼は、これまでトランスが嫌いと公言することをはばかって来なかった。トランスが好きなら、その通りトランスを作っていただろうと。

「僕はトランスやそれからこのジャンルを感情的に引き立てている、何か別の部分に引かれているんだ。トランス嫌いだと言うわけではなくて…いや、嫌いなんだ。僕がトランスが嫌いだと発言しているのはもう記録されちゃっているよね。だって、もしトランスが好きなら、そのままトランスをやっていただろうからね。僕がやっているのは、別のことなんだ。」

http://www.redbullmusicacademy.com/lectures/lorenzo-senni-lecture

「僕がこう言う音楽を演り始めた時に、音楽学の同輩からは、トランスと言う定義を使用することについて、この言葉を公に使うことに対して、やめたほうがいいということを言われた。あまりにも、下品なテーマだと言うことで。今はそう言う風に言われることはなくなり、トランスという言葉が前より市民権を得られているかもしれないが、それが僕のやったことの功績と関係があるかはわからないし、意図もしていない。僕はトランスの擁護者でもなければ、トランスをメイクグレイトアゲイン(再び偉大に)したいわけでもない。」

http://truantsblog.com/2018/interview-lorenzo-senni/

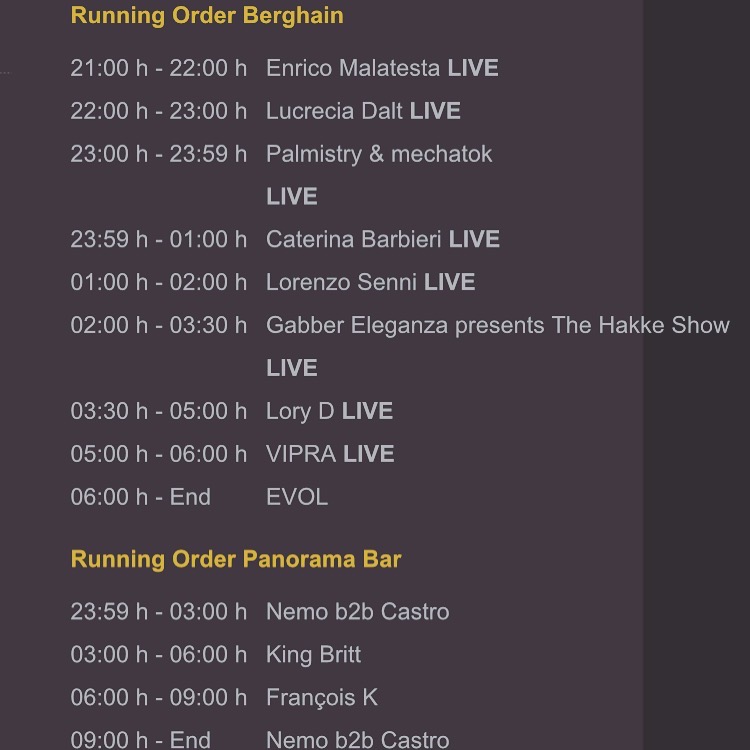

だが、この夜のキュレーションの内容からは、セニのシーンに対するリスペクトが感じられた。このベルグハインでの企画においてセニは出演だけでなく、彼のキュレーターとしての才能をレイブミュージックの過去と未来のビジョンを描き出すことで見せてくれた。少し遅れて私が到着した時、イタリア人のモジュラーシンセアーティストのCaterina Barbieri(カテリーナ・バルビエーリ)が、彼女の瞑想的でミニマリストなコンポジションを披露するところだった。彼女はこの後ベルリンのミュージックブルエリー( #musikbrauerei)という会場で行われるEAVESDROP FESTIVAL にも出演した。

その後、セニの一時間のセットが続いた。ラップトップから繰り出されるMIDI信号をJP–8080シンセに送り込みミキサーを構えるという演奏スタイルだ。ところどころで、可笑しなダンスを踊って見せた。それは、完全にロレンツォワールドだった。彼独自の音楽言語、そして彼のシグネチャーサウンド。観客も各々、独自の変なダンスをしていた。思うがままに、自由なフォームで、身体の周りの空間を創造し発明していく様な。私はこういう類のダンスフロアが、最高に好きだ。

彼の後に続くパフォーマンスとのコントラストが、彼の音楽体験のルーツと現行との対比をより一層とはっきりさせた。ガバ・ダンサーがステージに上がり過剰にエネルギッシュなダンスを披露し、オールドスクールなハードコアレイブを讃えるショー、’Gabber Eleganza presents The Hakke Show’ 。

そして、イタリアのアシッド/ハードコアテクノの伝説的な立役者、 Lory Dが続いた。若きセニの触れてきた、彼のルーツにあるものを代弁している様に聴こえた。

一方で、この二つのアクトに続いたVipra(ヴィプラ)は、レイヴの進行形そして未来を表す音として、セニのアシッドサウンドの再発明というアイディアと高い親和性を持っていた風に思う。Vipraのやり方は、アシッドハウスの音をスクリュー(遅めのBPMに落とす)ことで、様々な面白ソニックアイディアを盛り込む隙間を作り出しているのが特徴だ。そして、Evol (彼もこの後バルビエリと並びイーヴズドロップフェスティバルに出演)によるdjセットでこの夜は幕を閉じた。

セニの代表曲に、”Rave Voyeur”という曲がある。レイヴ窃視症と単純に訳すことができる、この曲のタイトル。多岐に渡るインタビューで、彼は自分自身の出自と音楽家としてのアイデンティティーについて触れ、シーンの外側の者という意味を込めてこのRave Voyeurという表現を使って説明している。レイヴァーの幼馴染み達と、そして相反する様なストレイトエッジハードコアのバンドメンバー達との間で、どちらの世界でも彼は少しアウトサイダーだった。

ちょっと変わり者の彼が、どちらのシーンでも受け入れてもらえたのは、常に自分自身で居ることに徹したからだったと、その頃を振り返って彼は語る。私はその言葉にグッと来ないわけには行かなかった。帰属意識や自分の居場所がちゃんと何処かにあるかどうかと言うのは、心の安泰を求める誰しもにとって大きなテーマだ。

私の場合で言うならば、あまりにも逆ベクトルの音楽が好きすぎて、時々悩むことがある。コンテンポラリーで頭が良さげな音楽を演奏するコンサートに(よく分からないながらも)足を運ぶこともあれば、ひたすら快楽的に踊らせてくれるディスコやファンクだって楽しむし、轟音に洗われたい気分になってテクノやノイズも聴きに出かける。なんだか主義の無い人間みたいな自己嫌悪に陥りそうになるのだ。

この夜、セニのプレイを見終えた後、ベルグハインの2階にある大好きなPanorama BarでKing Brittのかけるハウスミュージックで踊っていると、なんと、いつも頭良さげなコンサートで逢う某女性ジャズミュージシャンにばったり出会った。ベルグハインで演っていたセニを観に来たんだ、と説明すると、「あーんた、あの下でやってる様な音楽好きなの?私には無理ね」と言う。彼女とここで出会った驚きはともかく、正にこの時下で鳴っている音は、全開のガバ。そう言われるのも予想の範囲内であるし、上手く説明する自信もないので、私は「えへへ」と照れて見せる。

その後、時々下のタイムテーブルも気にしつつ、Panorama Barで私がいつもの自己流の自己満足ダンスを踊りながら、この夜の余韻を楽しんでいると、いきなりデカイ黒人男性に話しかけられた。なかなかいいダンスだ、と私のダンスを褒めたかったようで話しかけてくれた。シカゴから来たと言う彼、この箱はやっぱりいいよね、とご機嫌だ。箱の中でもなければ、接点が無さすぎてきっと出会うことのないタイプの、ちょっといかついおじさんだ。私の自己流ダンスを少し眺めたのち、この彼が、立ち去る前に何処からともなく、意味深な言葉を残して去って行った。「Don’t you ever change who you are! You got that?(自分が何者か絶対に変えたりするなよ!分かったか?)」

なんてこの夜にふさわしい言葉なんだろう。なんだかしばらく心に残りそうである。